早生まれはいろいろな意味で不利だというイメージがありますが実際にはどうなのでしょう。

4月生まれの子は生後約1年の頃には言葉を覚え始めたり歩き始めている子もいます。生後間もない早生れの子との成長の差は、大きく感じることでしょう。それほど差があったにも関わらず、成長するにつれて差を感じなくなっていきますよね。大人になって早生まれだからという差を感じることはほぼないと思います。それは、学年という括りがなくなり大人の中の1人になったからかもしれません。

中学受験は小6というまだ成長過程で行われるので、どうしても個人差出てきてしましいます。今回は、早生まれと中学受験の関係について考えていきたいと思います。

・早生まれであることは、中学受験に不利な要因の一つになることがある

・早生まれでも合格に近づくためのポイント

・中学受験の結果にはさまざまな要因が考えられるため、総合的に考える必要がある

中学受験における早生まれの話

難関校のデータからみる早生まれ

灘中では早生まれの合格者が少ないというデータがあるそうです。

後伸びについて。関連する「早生まれ」研究を紹介します。2002年~2005年の灘中学校は、4月~6月生まれが197人合格し合格率が33.2%。1月~3月生まれが76人合格で合格率が26.2%。生まれ月による能力差は存在しないはずですから、12歳の選抜は早生まれに起因する後伸びタイプの子に不利に働きます。(続 pic.twitter.com/ljUc4aweYK

— 東京高校受験主義 (@tokyokojuken) December 12, 2022

合格者数でみると、たしかに早生まれの合格者は少ないですね。しかもこのデータでは、4月から後半になるにつれてだんだん少なくなっています。注目したいのは、赤字の受験者数です。こちらも、4月から後半になるにつれて減ってきています。

出生数が少ない早生まれ

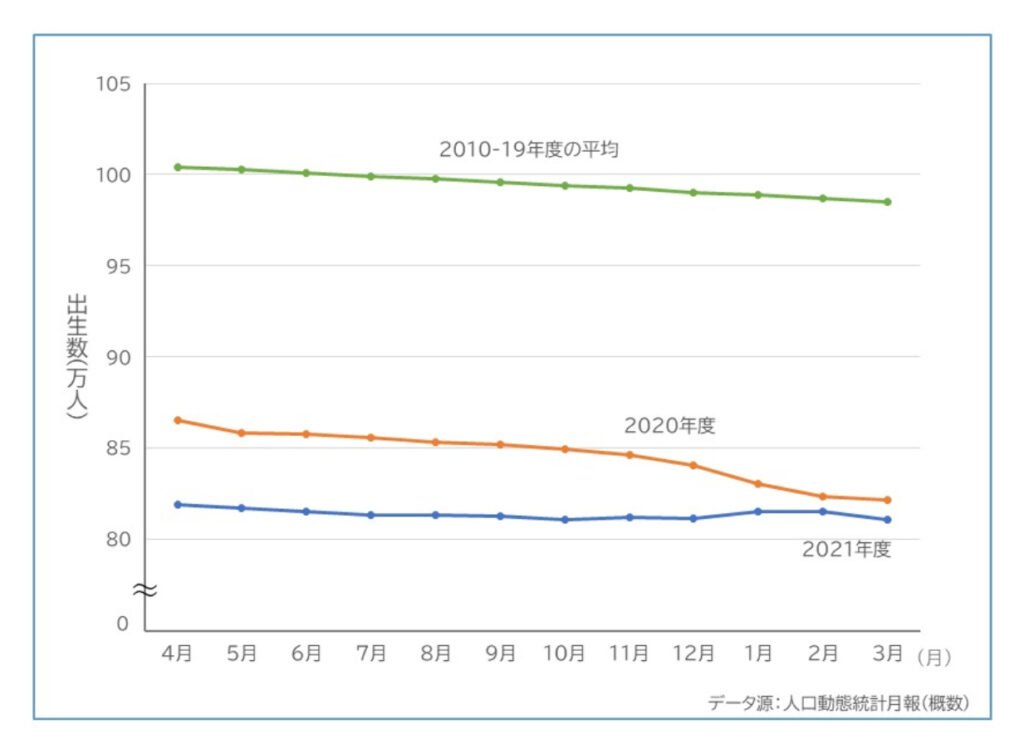

妊活の段階で、早生まれを避けようと考えるカップルも一定数はいます。その理由としては、生まれ月による成長差と保育園。保育園への入りやすさは制度的な問題ですが、成長差に関しては中学受験にも関係しているのかもしれません。

出生数と生まれ月の関係を見ると、1月から3月生まれの子の人数は少ない傾向があります。これが、早生まれを避けたことだけが理由なのか分かりません。2020年度と2021年度の出生数が全体的に少ないのは、コロナ感染症の影響のかもしれませんね。

子どもが幼稚園ではお誕生日会、小学校の時にはお誕生日給食という行事があったりしました。その様子を思い出してみると、上のグラフ以上に早生まれの子は少ないと感じていました、特に少ないのは2月3月生まれ。2月は単純に日数が少ないことが原因として考えられますが、3月は日数は関係ないですよね。もしかしたら、妊活の段階で早生まれ避けることも、結果に影響しているのかもしれません。

出生数の少ないところに、早生まれだからと中学受験を回避するパターンもあります。受験する人数が少なければ、もちろん合格者も少なくなのは頷けます。とはいえ、合格率ついては早生まれが若干不利と言えそうです。

早生まれが不利だと言われる理由

- 精神面や身体面で発達の差が生まれやすい

- 学習習慣の確立が遅れがち

- 自己肯定感に影響することもある

精神面や身体面での発達に差が生まれやすい

4月2日に生まれた子と翌年4月1日に生まれた子は同じ学年でも、1年の差があります。小学校入学時なら、体格差は見た目ではっきりわかることもあるし、精神的にも幼く感じることがあります。生まれて6年経っている子と5年の子で差があることは、仕方のないことかもしれません。

学習習慣が確立が遅れがち

低学年くらいまでは精神的や身体的な発達の差が大きいことがあります。集中力、理解力、持久力などの影響で、学習習慣の確立にも差が出てしまうことがあります。

自己肯定感に影響

幼稚園や保育園で、まわりの子ができるのに自分はできないと思うことあるかもしれません。親もそれを気にしてしまい、接し方によっては子どもが「どうせ自分はできない」と諦めてしまい、自己肯定感が低くなってしまうことがあります。

早生まれでも合格に近づくポイント

子どもの個性を見守っていく

生まれ月によってお子さんの持つ能力や資質に差があるわけではありません。早生まれでも成長の早い子もいれば、遅生まれで成長のゆっくりな子もいます。お子さん自身の成長を個性として見守ってことが大切です。成長がゆっくりな子ほど伸び代は大きく、あるタイミングでまわりを追い抜くほどの成長をするお子さんもいます。

まわりとくらべない

子育てをしていると、まわりの子と比べてしまう瞬間はあるかもしれません。学年が一つ下になる場合は成長の差は当たり前だと考えられるのに、同じ学年となるとそうもいかないのは不思議なところです。

以前うちの息子に「早生まれで不利だと思ったことがあるか」と尋ねたら、「ある」という返答が。息子は野球をやっていたのですが、一年あったらどれだけ練習ができた?と考えてしまうそうです。これまでそんなことを感じていたと聞いたことはなかったので驚きました。

まわりとの関わりの中で、いつの間にか子どもたちが感じていることもあるのかもしれません、そんな早生まれの子に対して、親まで「早生まれだから…」という言動をとっていたら、ますますお子さんの自己肯定感を下げてしまうことになります。「やればできる」という経験を積み重ねて自信をつけてあげることが大切です。

成長に合わせた学習習慣の確立

就学前までは成長の差が大きい場合があります。また、早生まれの子の中でも精神的身体的に成長のスピードの違いがあるでしょう。早生まれだからでまだ早いと決めるのではなく、お子さんの成長に合わて学習を始めてみましょう。中学受験では親のサポートが重要になってきます。まわりの子と同じである必要はなく、お子さんの成長に合わせたサポートで学習習慣を確立していきます。

中学受験の結果は生まれ月だけでは決まらない

早生まれであることが、中学受験に不利になる要因の一つになることはありえます。しかし、中学受験の結果に影響を与える要因は他にもたくさんあります。中学受験は不平等ともいわれるくらい、それぞれの状況は違ってきます。だからこそ、お子さんの性格や能力、学習環境、経済的な条件、保護者のサポートなど様々な要因によって、結果は変わってくる可能性が大いにあるものです。「早生まれだから」というだけで中学受験を避けて高校受験を選択するのではなく、総合的にみて決めていくと良いのではないでしょうか。

コメント